DES SECRETS BIEN GARDÉS

Scieurs de long

1480 à 1938.

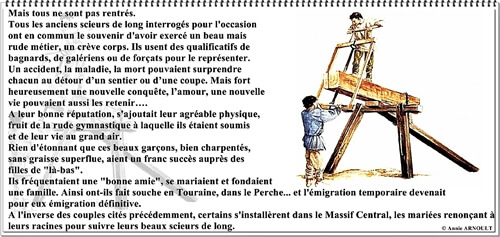

Annie Arnoult, a édité un livre sur le sujet et nous décrit cette vie hors du commun. *Les scieurs de long faisaient partie de ces nombreux migrants du Massif Central qui partaient régulièrement, en “brigades” ou en bandes pour des saisons de travail à l’extérieur. De septembre à juin, ils vivaient loin de leur village, au cœur de forêts lointaines, dormant dans des cabanes où ils affrontaient la froidure de l’hiver, pour scier les planches et les poutres dans les troncs des plus hauts arbres.

Une vie dure et épuisante, souvent aussi dangereuse, car les accidents étaient fréquents, lot de ces modestes paysans, dans la force de l’âge, à la recherche d’un complément financier pour arriver à boucler leur année et à payer le collecteur d’impôt…

Nos ancêtres les gaulois utilisaient déjà cette technique du sciage à bras qui a perduré chez nous jusqu’à l’arrivée des premières scieries mobiles. Aux scieurs de long sédentaires s’ajoutaient sur Bercé des migrants principalement venus du Massif Central, au savoir faire inégalable.

Nos fameux «balays», ou “balais” en seraient originaires, de même que la Lauvergne : bourrée que l’on dansait peut-être à l’Hermitière. Ils étaient organisés en ateliers qu’ils déplaçaient avec leurs loges au gré des coupes. Les derniers scieurs de long que j’ai vu étaient dans la parcelle 213 au dessus du ruisseau. (Témoignage de Maurice Vérité, né en 1911).

Un rude métier forestier

Les scieurs sédentaires, itinérants, ambulants, immigrants ou émigrants, travaillaient de 12 à 15 heures par jour à débiter des poutres, des planches et, plus tard des traverses pour le chemin de fer, et cela à partir d’un tronc équarri.

Plantons le décor et partons du Massif Central, où le climat rigoureux des hivers sans fin pèse si fortement sur les valeureux gaulois de cette contrée, qu’ils préfèrent l’exode à l’inactivité. Voici le passage d’un mémoire anonyme rédigé vers 1787-1789:

« Tous les seigles étant semés au mois de septembre, et les femmes suffisant pour le soin des bestiaux, la plupart des hommes sortent et se répandent dans le Royaume, avec leur pioche ou leur scie pour chercher de l’ouvrage, parce que la nature de leur terre et la dureté du climat ne leur laissent rien à faire. Et qu’il leur faut pour payer les charges, des numéraires que les productions de leur sol ne leur procurent pas entièrement. Pour payer les impôts ils y suppléent par l’émigration annuelle, ils vont exploiter une partie des forêts de toute la France ».

Avec la Révolution, si certaines charges ont diminué, en contrepartie l’instauration du devoir militaire fut créé. Les jeunes gens qui tiraient un mauvais numéro se voyaient embrigadés pour de longues années, et devaient-ils s’estimer heureux s’ils avaient échappé aux massacres des guerres napoléoniennes, ou autres batailles.

En dépit des risques encourus, beaucoup préféraient déserter que de se soumettre aux lois de la conscription, ils choisissaient de s’expatrier dans quelques forêts lointaines… Les familles étaient nombreuses, trop nombreuses. Cette surpopulation était inconciliable avec les ressources insuffisantes des foyers.

Aussi pour les plus pauvres, un parent parti,

c’était une bouche de moins à nourrir. Dès l’adolescence “aller à la scie” c’était

l’instinct d’imiter, de faire pareil que les autres et cela devint une tradition.

Les histoires du grand-père, racontées aux veillées, avec tous les détails sur ses exploits

d’antan, et sur ses pérégrinations, incitaient les garçonnets à partir.

Dans ces milieux on était « scieur de long » de père en fils.

Même modiques, les gains rapportés par les premiers encourageaient à l’exode,

avec l’obsession chez le paysan d’agrandir sa propriété en achetant quelques

arpents de terre supplémentaires, sans oublier de se protéger d’un éventuel

accident ou maladie et contre la vieillesse.

Pour toutes ces populations le phénomène migratoire une fois enclenché, devenait irréversible. Un chef d’équipe, le patron, recrutait la main-d’œuvre, lors des foires.

D’ailleurs la coutume disait que, sur certaines foires, il y avait plus de patrons scieurs de long que de marchands de bestiaux. En plus de l’embauche, il cherchait le travail, traitait avec l’employeur, qui adjudicataire de coupe, qui marchand de bois, qui exploitant forestier, se chargeait des conditions de travail, des rémunérations. Il s’occupait des trajets, de l’hébergement et de la nourriture. A la fin de la campagne, il répartissait les gains…le fameux pécule.

Une équipe à trois

La scie et le balluchon

En 1780 on compte les scieurs de long du cru, sur les doigts de la main : deux sur Jupilles, et trois sur Marigné. Nos scieurs de long partaient chaussés d’une paire de sabots neufs. Ils étaient facilement repérables avec leur pantalon de velours resserré à la cheville, leur blouse bleue, “la biaude” et leur chapeau de feutre.

D’une main, ils tenaient la poignée de la scie après laquelle étaient judicieusement accrochés les outils : la hache, le passe-partout, les limes, la grande scie démontée, soigneusement emballés dans de vieux chiffons.

Papiers en poche, ils avaient sur l’épaule le balluchon contenant quelques vêtements de rechange, un pantalon, deux ou trois chemises de chanvre, des mouchoirs, une paire de sabots.

Un permis de voyager

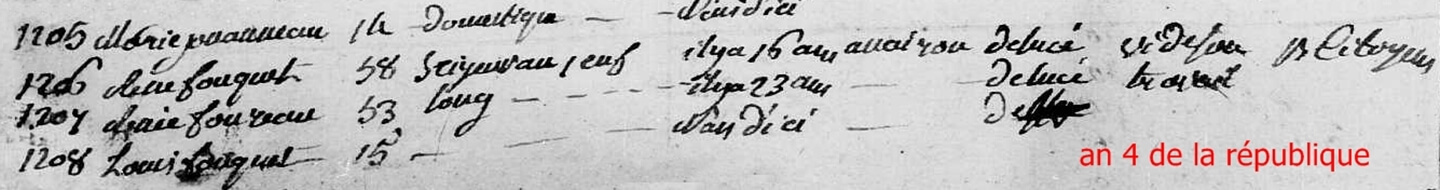

Ils étaient âgés de quinze à cinquante ans, parfois de 11 à 60 ans, pour la plupart paysans et laboureurs. L’heure du départ sonnait lorsqu’ils avaient levé les récoltes et ensemencé les terres. Ces tout jeunes gamins, ces grouillots, moitié domestiques moitié apprentis, étaient employés à de menues besognes, et souvent à des tâches ingrates.

Très souvent originaires des montagnes foréziennes, auvergnates ou limousines, les scieurs de long quittaient les leurs à l’automne pour « rejoindre durant 9 mois, la scie, le balai (la loge) et les dures réalités de la forêt en hiver ».

Ils se faisaient délivrer un certificat de route, un «passe-port» : document obligatoire aussi bien pour circuler dans l’intérieur du pays qu’à l’étranger, à présenter en cas de contrôle et à faire viser :

“Vu passer à la Flèche le 30 décembre 1779, Maréchal de Lucé Procureur du Roi”.

Cette formalité est tombée en désuétude à la fin du XIXe.

Un passeport daté de 1885, appartenant à Antoine Chevalier, natif de Saint-Jean-des-Ollières en Auvergne,

porte les nombreux visas apposés par les officiers municipaux des villes traversées.

Nous pouvons facilement suivre son itinéraire, au retour dans l’exemple ci après:

«“Vu passer” : au Mans (72), à Château-du-Loir (72), à Tours (37), à Loches (37),

à Chatillon-sur-Indre (36), à Châteauroux (36), à Châteaumeillant (18), à Montluçon (03),

à Montaigut-en-Combraille (63), à Riom (63), à Billom (63).»

Du Perche au Livradois, il a parcouru à pied environ 400 km, soit une moyenne de 40 km par jour, ce qui correspondait à la moyenne générale. En plus du «passe-port», vers 1750, a été institué le livret d’ouvrier dont ils devaient être munis. Le demandeur devait être bon catholique, non-hérétique, de bonne moralité, jouissant d’une honnête réputation, aucun reproche à lui faire sur sa conduite, porteur d’aucune maladie épidémique….. Les protestants Vellaves (du Velay) ne pouvaient donc pas émigrer. Les passeports, manuscrits ou imprimés, portaient à peu près tous les mêmes formules :

« Enjoignons à tous ceux qui sont préposés pour veiller au passage des gens suspects, et à la sûreté des chemins de notre département, et prions tous ceux qui sont à prier, de laisser librement passer le dit “FAURE” et de même de lui donner toute aide et assistance en cas de besoin. En foi de quoi nous lui avons délivré le présent Passeport ».

Arrivés en forêt, ils se construisaient souvent une baraque sur le lieu même du chantier. Cette “loge” qui abritait à la fois les hommes, les outils et les provisions, était faite de planches, de branchages, recouverte de mottes de terre et d’herbe. Elle devait être étanche pour les prémunir contre l’humidité et les intempéries. A l’intérieur, le mobilier était des plus sommaires avec une table, un banc, une caisse garnie de paille.

Quelquefois leur employeur, marchand de bois ou adjudicateur de coupe, leur fournissait un poêle. La fumée s’échappait par un simple trou pratiqué dans la toiture ou sur la façade. Dans la coupe, les autres bûcherons, charbonniers, sabotiers… étaient logés à la même enseigne, même ceux qui étaient accompagnés par leur femme et toute leur marmaille.

Les jours, les mois passaient, rythmés par les saisons. Aux belles journées d’automne succédaient les tristes jours d’hiver où la pluie tombait incessamment et transperçait leurs vêtements, au point que l’on disait “qu’aucun scieur de long n’allait en enfer… car il l’avait connu sur terre”.

Le travail des scieurs de long

Levés alors qu’il faisait encore nuit, ils étaient prêts à empoigner la scie jusqu’au soir.

Aux dernières lueurs du crépuscule, ils la troquaient contre le passe-partout et tronçonnaient

les billes devant être sciées le lendemain, puis les membres rompus de fatigue, ils regagnaient leur bicoque.

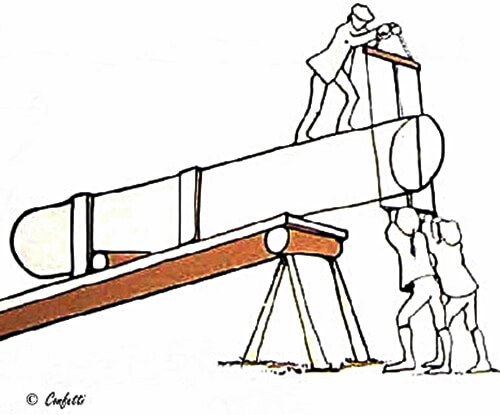

Une équipe de scieurs de long comprenait trois personnes :

Ils travaillaient par équipes de deux ou trois pour manier l’énorme scie, qu’ils nommaient volontiers la “criminelle” ou la “belle-mère”, sur un support nommé le “chevalet”, l’un en haut (le “chevrier”) et l’autre en bas (le “renard”).

Le doleur,

patron et chef d’équipe, il avait acquis son autorité par son habileté à aiguiser les lames d’outils. Il écorçait, et équarrissait avec sa lourde hache les deux ou quatre faces de l’arbre qui était rehaussé d’une dizaine de centimètres et posé sur “un chantier”, des clameaux ou cales le stabilisaient. Il traçait à l’aide d’un cordeau enduit d’une poudre colorée, la ou les lignes que suivraient plus tard les dents dévorantes de la scie. Il s’occupait aussi des repas.

Le chevrier

grimpait à pieds déchaux (pieds nus) sur le tronc. Contre le froid, contre les échardes et pour conserver le plus d’adhérence, il avait enfilé des chaussettes à la semelle renforcée d’une toile de chanvre.

Le renard ou renardier,

au sol, lui faisait face, jambes écartées. Il était couvert d’un chapeau à larges bords ou tout simplement d’un vieux sac de toile, pour éviter de recevoir trop de bran de scie (sciure) dans les yeux.

Plusieurs équipes constituaient une brigade. Dans ce cas, un doleur suffisait pour quelques paires de scieurs de long. Dès qu’une équipe de bûcherons avaient abattu les arbres marqués, les scieurs se mettaient à l’ouvrage. La bille était hissée sur le chevalet à force d’hommes, roulée par l’arrière du support ou élevée à l’aide d’un cric ou d’une chèvre de charpentiers, et solidement attachée par une chaîne et des coins.

Il existait quatre modèles de chevalet dont celui à trois pieds à l’avant, engagés dans un madrier, ce madrier étayé par une longue pièce de bois appuyée d’un côté au sol.

Le plus simple, le plus utilisé par les Auvergnats, était formé par un long tronc de 4 à 6 m, une extrémité à terre, l’autre élevée à hauteur d’homme, dans lequel deux pieds obliques venaient s’encastrer. Le dessus du chevalet, équarri, s’appelait le sommier. Le méplat de la queue était entaillé d’encoches qui servaient à la fois pour le ripage de la bille à positionner et d’escaliers au chevrier, véritable homme singe. Des pierres et des grosses pièces de bois étaient appliquées à l’arrière, afin d’éviter le mouvement de balancier.

La grande scie de long était formée d’un cadre en bois d’environ 1,50 m de long sur 1 m de large, munie d’une poignée aux deux transversales, et d’une lame fixée en son milieu, raidie par un tendeur ou des coins. Les dents de la lame étaient crochues, elles ne mordaient le bois qu’en descendant. C’était donc le renard qui sciait ; le chevrier remontait la scie, en l’écartant légèrement de l’entaille et la guidait en fixant son regard sur le trait de scie. Il progressait en reculant. Le travail était équitablement réparti entre compagnons, chaque poste avait ses avantages et surtout ses inconvénients.

Arrivés à hauteur du chevalet, ils s’arrêtaient, faisaient pivoter la bille et attaquaient l’autre côté. Ils la détachaient, la jetaient au sol. C’était alors qu’apparaissait la ligne rugueuse marquant à la fois la jonction des deux traits de scie et leur “signature”.

Dans un magazine récent un antiquaire vantant sa marchandise précisait : « Toutes mes armoires portent au dos la signature des scieurs de long ».

Tout en travaillant, ils discutaient et chantaient. Les paroles de leurs chansons évoquaient leur région et bien sûr… leur bien-aimée !

L’équipe

Les repas

Aux trois repas, chacun coupait du pain comme il l’entendait dans son écuelle, alors le patron versait une bonne louche de soupe, repas frugal mais nourrissant pour ces travailleurs de force. La célèbre soupe de scieur de long, dans laquelle la cuillère devait tenir debout, était de rigueur. Avec la pointe de leur couteau, ils piochaient un morceau de lard, directement dans la marmite. De la rapidité du geste de coupe dépendait de ce que l’employeur offrait pour accommoder le repas de midi.

Gestes lents : un hareng pour trois…

Gestes plus rapides: un hareng pour deux…

Gestes encore plus rapides : chacun son hareng.

Dès la fin de la coupe et les beaux jours revenants…vers la Saint Jean d’été, il fallait songer à retrouver les siens. Pendant le trajet du retour, ils devaient rester sur leurs gardes car des personnes mal intentionnées pouvaient les attaquer, sachant que tous ces ouvriers rentraient chez eux avec leur pécule en poche.

Le repas

Condamnation :

1794-1795

Jean TERMEAU, meunier du Moulin-Neuf à Marigné, poursuivi pour avoir établi un atelier de scieurs de long qu’il alimentait avec les bois de la forêt (f° 7).(1)

Ils ne sont pas tous revenus

La disparition annoncée du métier

Les nouvelles sources d’énergie, les progrès vertigineux de l’industrialisation, la mécanisation, la guerre de 1914-1918 et la désertification des campagnes qui s’en suivit ont bouleversé bien des données. Certains même ont abandonné leurs terres, quittant le monde rural, attirés par la ville.

Les sayeurs au long

liste non exhaustive

liste non exhaustive

Autres articles concernant les productions forestières:

Autres liens concernant les moyens d’exploitation de Bercé

Bibliographie :

(1) Registre des jugements d’avant la révolution. Inventaire sommaire des Archives départementales de la Sarthe Série B antérieures à 1790 Recensement de la population des communes riveraines de Bercé. (Archives Départementales de la Sarthe)

Pour en savoir plus : La Grande Histoire des Scieurs de Long (tomes 1 & 2) par Annie Arnoult

- 2001 Édition Au Bon Laboureur. Remerciement pour les photos.

Revue Au Fil du Temps N° 60 - 61 & 62 - Pages diverses (Y. Gouchet - 2013/2014)